本文发表于《东岳论丛》2020年第2期。点击此处下载文章PDF版本。

摘要:中兴通讯案中的美国立场对跨国界公司治理造成了恶劣影响。该案演绎出来的惩罚模式———透过贸易制裁压迫一国公司改变其公司治理,完全混淆了贸易法与组织法的发展逻辑。长期以来,贸易法的管制措施一直在商事组织的“体外设计”,主要是针对产品及交易本身实施,贸易管制一般并不针对商事组织的内部治理,个别资格管制措施虽涉及对交易主体的惩罚,但也只是采取赋予或剥夺主体特许经营资格的方式进行,并不试图去改造公司治理结构。如此构造旨在维持组织法和交易法的差别,避免使交易法臂膀过长,影响到组织法的内部构造,这是对国家主权/ 企业主权和投资自由的尊重,也是国家法区分贸易行为和投资行为设计制度结构的当然结果。中兴通讯案让贸易管制措施变相/ 直接介入了公司治理,将会成为破坏公司治理自我演绎路径的“ 极坏的样本”,支持政治强权对公司治理的不当干预,不仅有违比例原则,对公司治理、企业自治乃至自由经济、全球一体化都是极坏的选择。

关键词:贸易管制; 贸易保护; 公司治理; 企业自治

一、引言

2012年,中兴通讯通过签订合同的方式,将一批搭载了美国科技公司软硬件的产品出售给伊朗最大的电信运营商——伊朗电信(TCI)。根据美国的出口限制法规,美国政府禁止美国制造的科技产品出口到伊朗。因此,中兴通讯的该笔生意涉嫌违反美国对伊朗的出口禁令。2016年3月7日,美国商务部官方网站披露了其调查员获取的中兴通讯内部文件。该文件显示,中兴通讯当时在伊朗、苏丹、朝鲜、叙利亚、古巴五大禁运国都有在执行的项目,这些项目都在一定程度上依赖美国供应链。美国商务部以中兴通讯“违反美国出口限制法规”为由,对中兴通讯采取限制出口措施。2016年3月21日,美国商务部声明称,将向中兴通讯及其子公司发放临时许可,暂时解除对两家公司的出口限制措施。临时许可的有效期从2016年3月24日起至6月30日。据《华尔街日报》报道,暂缓制裁的原因,是因为美国商务部与中兴通讯达成了一份临时协议,而该协议中的一项内容便是,凡参与违规行为的中兴通讯高管必须辞去管理层的职务。2016年4月5日,中兴通讯高层大换血,原CEO 等三位高管卸任。其后,中兴通讯对团队及管理机制做出改革,包括任命美国律师为首席出口合规官、完善《出口管制合规手册》、全球出口管制培训等。[1]当国内外众多媒体都在为中兴通讯因不诚信受罚而狂欢时,[2]我们也许需要反思:在中兴通讯存在违反美国贸易管制法规之情形下,美国国内政治机构是否有权改变中兴通讯的公司治理(包括合规部门的设立、合规官的任命以及高管的选任等)?这种改变将会对全球公司治理/公司法改革产生何种影响?

按照法教义学的逻辑,长期以来,贸易管制和公司治理一直在两条不同的道路上独立发展,前者属于国际经济法/国际商法范畴,后者属于公司法范畴,二者基本处于“井水不犯河水”的状态。即便经济/贸易全球化促使公司治理在基本结构甚至细节方面呈现“趋同”的一面,但公司治理仍然主要坚持自己发展的逻辑——公司治理模式的确定及构成主要属于公司所属主权国家强制(推荐)和企业主权(企业自由)的范畴,基于贸易管制而采取的报复措施很少直接介入、压迫改变公司治理。这已然成为公司自治发展的“公理认识”。然而,中兴通讯案使美国贸易管制/保护措施直接切入了他国的公司治理,打破了公司治理系主权国家和企业主权的范畴,开始改变公司治理系在贸易管制之外独立发展的惯习,促使我们反思公司治理的传统演进路径,是否因为贸易管制的特权而受到了不当扭曲,以及政治权力是否可以跨越国界影响商事投资人/商事组织的选择自由。在国际政治经济力量对比悬殊的状况下,此种“压迫性”的改变,对公司治理的科学/自然演进到底是幸事还是灾难。笔者认为,贸易管制作为行政权力的运用,应遵循主权尊重和比例原则,以贸易报复的方式介入公司治理,扭曲了公司治理的自然演进逻辑,损害了公司治理作为企业主权的惯习,是贸易保护主义从产品规制、交易规制到主体规制不当扩张的结果。

二、贸易管制措施:遵循交易法的逻辑

在存在国家利益差别的全球化时代,经济自由并未完全消除“贸易管制”的逻辑。贸易管制可以区分为“常规的贸易管制”和“非常规的贸易管制”。前者是基于经济竞争需要,一国为保护本国市场而实行的经济管制措施;后者就是通常所谓“经济制裁”,是指蓄意的、由政府发起的、断绝或威胁惯常贸易或金融关系的行为。其中的“惯常”并不是指“按合同或按契约”,而是指在没有制裁的情况下所进行的贸易和金融活动。[3]但是,历史上的贸易管制大多在商事主体/组织的外部运行和设计,这些贸易管制措施主要针对交易/产品本身进行,很少涉及商事组织的内部治理,在交易法领域(透过交易产品、交易环节、交易资格的规制)解决贸易管制问题,此为本文所谓“交易法逻辑”。概括而言,针对交易/产品的贸易管制主要可以区分为以下类别。

(一)常规的贸易管制:贸易壁垒

常规的贸易管制主要表现为各种关税及非关税的贸易壁垒,这些管制主要针对产品和交易本身进行,通常都是在公司治理体系外运转。根据贸易壁垒所针对的对象/交易环节的不同,可以将其区分为对标的、结算、成本以及主体的贸易特许资格的管制。

1.标的管制:针对产品

针对产品的贸易管制最为常见的措施是进出口政策。例如,国家将贸易产品区分为自由进出口、限制进出口和禁止进出口等各种类型,对可能影响到国家经济安全、军事安全或者资源稀缺的产品,禁止或限制其出口。例如,限制军事产品进出口,禁止转基因食品进口,禁止或限制某些高科技产品进出口等。针对产品的管制主要体现为各种货物进出口许可证制度的设计。针对产品的另一种管理制度是出入境检验检疫制度,也即对出入国境的货物及其包装物、物品及其包装物、交通运输工具、运输设备和进出境人员实施检验、检疫监督管理的行为,旨在通过安全健康的贸易行为,促进安全生产,维护一国的公共安全和人民的生命安全。

2.结算管制:针对外汇

结算管制是因为各国货币品种、货币可交易的自由度等存在差别,针对贸易结算的跨国界特点,对货币/外汇进出国境的行为进行管制,主要体现为进出口货物的收汇管理和付汇管理。例如,我国对进出口货物的外汇结算采取核销形式,为了防止汇出外汇而实际不进口商品的逃汇行为,通过海关对进出口货物进行实际监管来监督进口付汇。

3.成本管制:针对关税

关税制度是进出口商品经过一国关境时,由政府设置的海关对其进出口产品征收税赋的制度,主要可以区分为增加国家财政收入为目的的财政关税和以保护本国相关产业为目的而征收的保护性关税。无论基于何种征税目的,针对关税的贸易管制措施直接增加了贸易成本,是一种非常简单、直接、有效的贸易管制措施。在本次中美贸易战中,美国为改变中美贸易逆差就直接采取了此种贸易管制措施。与成本管制相关的贸易管制措施,还有常用的反倾销、反补贴措施。透过对低价销售产品的进出口主体实行反倾销、反补贴措施,也会直接增加相关主体的贸易成本,达到控制/保护/报复贸易竞争单位的效果。

4.资格管制:针对主体

在众多贸易管制措施中,针对商事主体/组织的管制措施并不多,只在资格管制措施中存在。例如,一些国家对外贸经营权实行特许制度,商事主体只有取得特许才能从事外贸经营活动。此种资格管制是直接针对主体进行的,当某些主体违反贸易管制规定,规制机关可以用剥夺或限制资格的方式进行惩罚。但即便此种针对主体的资格管制,也不会深入公司组织的内部治理,而只是在外部剥夺或限制其贸易特权。

(二)非常规的贸易管制:经济制裁

非常规的贸易管制主要是通常说到的经济制裁。在诸多领域,美国国会授权政府对冒犯美国的国家实施制裁。这些制裁引发了广泛的合法性讨论,特别是“国际合法性问题”,即一国试图把本国的法律施加到外国的公民或企业上或者由州和地方政府发起的制裁的合法性问题,已经引起了美国学者的1996 年的Malloy 案、1997年的Goldmith 案、1998年的Koh 案。[4]这是因为,在大多数情况下,制裁表明了发起国想要干涉另一个主权国家的决策过程,但通常是以避免采用军事手段的慎重方式来避免外交上的批评。[5]

虽然经济制裁的历史悠久,有人认为其在一战之前就已经进入了外交领域。但实际上,这一手段在古希腊就曾被运用。最著名的就是在公元前432年通过的伯利克里的麦加拉法令(Perichle’s Megariandecree),限制麦加拉商品进入雅典市场,以回应三个阿斯帕西娅妇女被绑架的事件,最终导致雅典和斯巴达之间爆发了伯罗奔尼撒战争。[6]在美国,经济制裁常常被用于与战争及国家安全、外交政策甚至反恐等相关问题。制裁的发起国主要试图通过三种途径使受制裁国承受经济压力:限制出口、限制进口、阻碍金融流动(如商业融资、世界银行和国际货币基金组织的信贷以及双边援助),包括冻结或扣押受制裁国所拥有的处于制裁发起国控制之下的资产,在大部分案例中,都涉及综合运用贸易和金融手段进行制裁。[7]但这些手段,毫无疑问也都是在商事组织治理体系外进行,没有延伸到商事组织的内部治理。

综上,尽管国家可以/可能采取各种方式制裁违反贸易规则的商事主体,但贸易管制措施一般都是在商事组织“体外设计”,主要是针对产品及交易本身(如交易结算、成本、资格的管制)进行,贸易管制一般并不针对商事组织的内部治理,资格管制虽然涉及交易主体的惩罚,但也只是采取赋予或剥夺主体特许经营资格的方式进行,并不试图去改造公司内部的治理结构。如此结构的主要原因是试图维持组织法和交易法的差别,贸易法主要是交易法的内容,避免使交易法臂膀过长,影响到组织法的内部构造。可见,贸易法的管制措施在相当长的时间内都是在尊重公司治理独立发展的基础上演进的。贸易管制并不试图切入公司组织内部的治理,这是对企业主权和投资自由的尊重,也是国家法区分贸易行为和投资行为设计制度结构的当然结果。即便美国处罚中兴通讯所依据的《美国出口管制法》似乎也无介入公司治理的直接规定,按照上述法规,任何公司向特定禁运国直接或间接出口管制产品都必须申请出口许可证,如果违反美国管制法规,公司有可能受到三个严重处罚:(1)高额民事赔偿;(2)高管受到刑事监禁;(3)公司被列入黑名单,一定时期内将不能直接或者间接购买美国产品。[8]

三、公司治理的演进:遵循组织法的逻辑

在商事组织法的竞争过程中,虽然很多研究都在探讨公司治理的全球化,尤其是贸易/经济的全球化是否会最终导致组织法的一体化,但公司治理的演进仍然主要在主权国家内部,依托投资人自主决定以及企业自主选择而相对独立地发展,这基本是公司治理演进的主旋律。各国有关公司治理的改革行动以及依然维持公司治理的“国家特殊性”基本证明了这一点。与此同时,公司治理在企业法竞争过程中也呈现出全球化的一面,但这种全球化主要依托以下两种途径实现:透过国家主权或者类国家主权进行政治推进,以及透过企业主权进行自我演绎。

(一)国家主权/类国家主权:政治推进

以国家主权/类国家主权方式推进公司治理的演绎,主要涉及两种形式:一是以立法方式,通过政治权力的强力方式,将某种公司治理模式转化为国内法进而一体推行;二是以软法方式推荐给企业适用。

1.国家法的转换

国家在立法过程中,立法者将其认可的他国公司治理规则,以法律移植的方式转化为内国法,提供给内国企业选择。例如,中国以立法方式引入独立董事制度,强制在上市公司推行;日本在上世纪50 年代以后的公司法修改过程中,不断引入美国机制,也是一种明证。

2.软法的导引

一些公司治理规则虽然未能以立法方式转化为内国法,但以“最佳公司治理实践”等软法形式推荐给全球/特定区域企业使用,并被企业自主采纳。此种公司治理的全球改进,并无内国法的强制压迫,也无外国政治权力机关的强制推进,但可能通过一些国际组织/国际会议的形式促进推广,如G20。

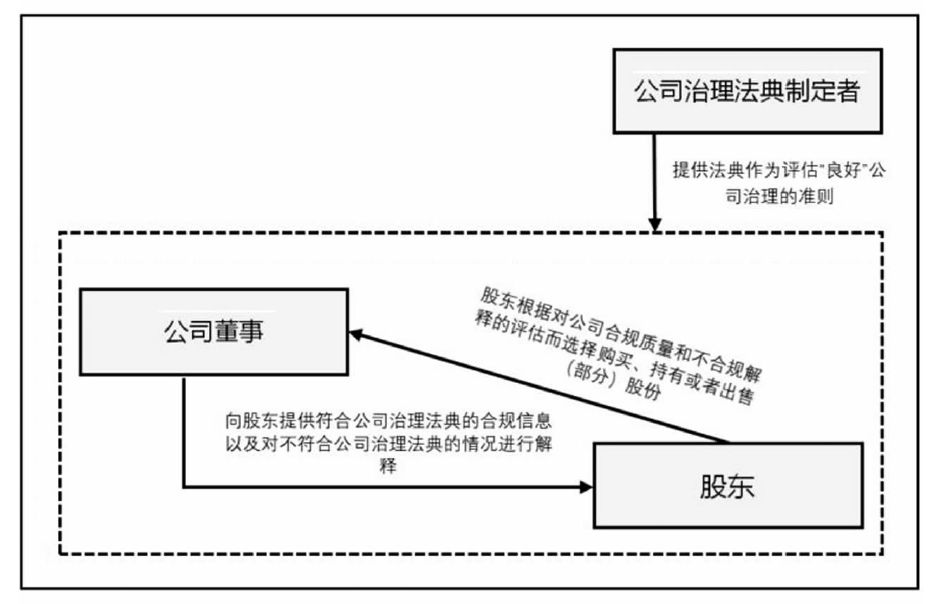

良好的公司治理是公司成功的关键,各国为实现/提供一个有效的治理框架做着各种努力。为抢占重要公司治理制度供给资源,重要经济实体纷纷制定各自版本的公司治理法典或发布公司治理指引,通常称为Corporate governance code,并被冠以“Best corporate governance practice”的美誉。例如,韩国公司治理法典(1999)、OECD 公司治理原则(G20/OECD Principles of Corporate Governance 2015)、德国公司治理法典(Deutscher Corporate Gorvernance Kodex2002)、英国公司治理法典(2016)、中国上市公司治理准则等。这些公司治理法典突出的表现是欧洲乃至全球公司治理准则的“软化”——立法机关逐渐重视公司的自我规制(self-regulation),并制定大量的非约束性规则/倡导性条款以供公司根据自身情况选择性遵守,即遵守或解释规则:要求公司需遵守公司治理准则安排公司具体事项,如果公司未能遵守某项条款,那么董事需在公司报告中明确表明其未遵守并解释原因(如下图)。

澳大利亚、加拿大、墨西哥、孟加拉、我国香港等60 多个国家/地区也接纳此治理理念。为凸显软法之治,荷兰和南非相继对用语进行了修改,用“适用”(apply)替换“遵守”(comply)——从而变成“适用或解释”规则以降低企业离规时产生的心理负担,强化解释/信息披露的重要性。[9]最近以遵守或解释为核心的一系列规则在新加坡有了新的动态,如2018 年开始生效的遵守或解释的可持续发展报告制度。遵守或解释规则背后的旨趣是授予公司治理法典应用的灵活性,寻求公司治理的软法化。公司治理质量提升不可能仅仅通过一个统一的某些规则的组合就可快速实现。如英国以及其他欧盟成员国都需要视公司组织结构、规模、股权结构、产品市场等各因素的情况制定和采用各种软法工具,[10]该规则交由公司根据自身现实情况来选择性地接受规制,避免无视个体差异而“一刀切”的机械适用,从而成为一种新的公司监管方式。

(二)企业主权:自我演绎

透过企业主权推进公司治理的演进,主要是借助市场的力量,以跨国公司竞争的方式,使在其中得以胜出的公司治理模式被更多的竞争者采用,从而推动公司治理方式的全球演进。这种演进同样又有两种具体方式:企业的竞争性引进以及跨境的组织性行为引入。

1.企业的竞争性引进

企业在国际经济交往中,认可某些公司治理规则,如企业社会责任的规范并进而主动采纳,以增进自身在特定区域的竞争能力。此种公司治理的改进完全是商事竞争压迫所致或者商业对手要求(如在合同中提出要求),没有政治权力介入推动。

2.跨境的组织性行为引入

所谓跨境的组织性行为引入,主要是指跨越一国边界的公司组织性行为,导致其必须适用行为发生地的公司治理规则,进而改进自身的公司治理。例如,企业进行境外证券融资,必须遵守融资地的法律,其中可能涉及组织法;若行为地组织法与公司国籍地组织法不同,则出现公司治理的改进。此种公司治理的改进是由于行为地国家的法律强制所致。

综上,不难发现,公司治理的演进一直存在“政治推进”和“自我演绎”两种发展途径,尤其是在自由主义企业逻辑下,相对远离政治逻辑的自我演绎,似乎是公司治理演进的主导模式。投资者/企业不断根据自身需求选择有助于提升商业决策效率和保障交易安全的公司治理模式——适应的才是最好的。因此,无论政治国家如何设计/推销公司治理的强制规则,企业总是根据自己的需求选择适合自己的公司治理模式。公司治理因此成为公司法领域“柔性的板块”——确保“企业自治”和“治理弹性”也就成为公司治理的主旋律。

四、为什么公司治理要遵循“企业主权”的原则?

虽然贸易是全球化的,但并无单一的全球规制者。不同国家和地区有不同的经济和政治视角及要求,[11]那么,为什么贸易管制措施不能涉及公司治理? 或者为什么公司治理要遵循“企业主权”的原则?

笔者认为,主要有以下几个原因:

(一)公司投资者尊重原则

公司所有权拥有两个关键的因素:公司控制权和剩余利益索取权。商业公司法主要的目的就是为了帮助股东实现这两项权能。更具体来说,在一个投资者拥有的公司中,控制权(包括选举董事的权利和重大事项决定权)和剩余利益索取权,通常与股东的出资额成正比。商业公司法普遍将这种分配方式作为一种默认的规则。[12]

对公司治理“自己决定”的遵循,主要是对投资者决定权的尊重,是“商事决策自己判断”的当然结果,而对投资者决策权的尊重又是维护投资者信心所需。若投资者在公司成立后,不能决定如何管理自身投资,则投资者难以形成投资安全的心理,此种现象一旦普遍,公司投资势必枯竭,甚至公司形式都将难以维系。这也是公司法重视股东对公司治理机制的决定权——所谓“股东主权”极为重要的原因。维持“股东主权”,是公司形式赖以存在的最原始的内驱力。

(二)公司能力适用属人法原则

公司是拟制的人格主体,公司治理涉及公司人格能力,属于公司权利能力、行为能力范畴。在国际私法中,公司能力一般适用其“属人法”(国籍地法),这是国家对在其领域内注册的企业行使“主权”的表现,又被称为“内部事务主义”,以与根据公司真实经营场所、管理中心所在地确定其国籍的方法相区别。“内部事务主义”得到我国法律文件的确认。例如,《涉外民事关系法律适用法》第14条规定:“法人及其分支机构的民事权利能力、民事行为能力、组织机构、股东权利义务等事项,适用登记地法律。法人的主营业地与登记地不一致的,可以适用主营业地法律。法人的经常居所地,为其主营业地。”

早期国际私法立法一般比较关注法人的权利能力和行为能力的法律适用,大多只规定法人的属人法用于支配法人的权利能力和行为能力,晚近的国际私法立法则呈现出扩大法人属人法适用范围的明显趋势。例如,1966年《葡萄牙民法典》第33条规定:“法人的属人法尤其适用于法人的能力,法人机关之设立、运作和权限,成员资格之取得及丧失方式,成员之权利义务,法人、法人机关、成员对第三者的责任,法人的变更、解散和消灭。”再如,1979 年《匈牙利国际私法》第18条第1款规定:“法人的法律能力、从事经济活动的资格、人格权和成员之间的关系,适用属人法。”1987 年《瑞士联邦国际私法法规》第155条规定主要调整:公司的法律性质、公司的成立和解散、公司的民事权利能力和行为能力、公司的名称或商号、公司的组织、公司的内部关系特别是公司与其成员之间的关系、违反公司法的规定所应承担的责任、公司承担债务的责任、为公司进行活动的人员的代表权限。这种扩大适用法人属人法适用范围的做法为许多国家所效仿。[13]概括而言,目前法人属人法已经扩张适用于以下领域:法人的成立与法律性质、法人的权利能力与行为能力、法人的内部管理、法人代表人的权限以及法人的解散、清算与变更。尤其是法人的内部管理属于法人的内部事务,应当由法人属人法支配。这种内部管理事务又包括:法人成员的加入、退出、权利与义务;法人决策机构的产生方式、管理权限、权力行使方式;董事及其他职员的权利与义务;法人与其股东或者董事、监事与股东之间的关系等。与此相关,法人的法定代表人由何人担任,法定代表人代表法人从事民事活动的权限,法定代表人越权行为的责任等,在存在法律冲突时,也适用法人的属人法确定。[14]

根据国际法院的传统规则,公司据以设立并在其领域内注册有管理机构的国家是公司的国籍所在地(that the state in which a corporation“is incorporated and in whose territory it has its registered office”provides the“nationality” of the corporation),[15]由此,唯有设立子公司的国家方对其有管辖能力,而与其母公司的国籍无关。这一结论可能导致“监管套利”,公司可能通过设立在海外/离岸司法区——或欧盟的其他区域——以规避更高的监管标准。[16]为解决这样的问题,一些国家也通过各种方式强化对海外子公司的监管。例如,美国通过控制公司对其子公司的“控制”(Control)来建立管辖权,澳大利亚立法者也采取类似方法处理并建议英国予以采用,尽管存在与国际法传统规则相反的风险。在美国,主要是通过海外子公司与其美国母公司或个人控股股东的“国家联系”(national links)来主张管辖权,即便该子公司自身没有美国国籍,但若有足够理由表明母公司忽视其子公司实体的独立国籍(disregard the separate nationality of the subsidiary entity),也能通过间接渠道建立起国家联系,赋予子公司与其母公司相同的国籍。[17]澳大利亚似乎走得更远,以成文法方式推进其公司法的域外管辖权。例如,其公司法案第5 条(Section 5 of the Corporations Act )规定了两种不同形式下的境外监管(extraterritorialregulation),区分作为规制焦点的行为/冒犯与作为规制主体的法人(distinguishing betweenacts and omissions as the focus of the regulation and the legal person as the subject of the regulation)。该法案第4 条规定:“根据法案第8 条,该法案的每一条款根据其主旨也可适用于管辖区域以外相关的行为/冒犯(in relation to acts and omissions outside this jurisdiction)。[18]第7 条更是明确规定:“法案的每一条根据其主旨(tenor)都可以适用于:(a)自然人,无论其是否居住在管辖区域;是否居住在澳大利亚;是否是澳大利亚公民;以及(b)所有公司或非公司实体,无论其是否在管辖区域成立或从事营业,无论是否在澳大利亚成立或从事营业。”[19]虽然澳大利亚的规制模式具有极大的开放性,可以便利地将其公司法的效力范围扩张到域外,但其仍然强调公司法的适用应与本国规制行为及规制主体相关,应符合相应条款之成立主旨。而且,上述安排并未改变多数国家所采纳的公司能力适用其属人法的惯例。虽然存在上述扩张国家对公司行为管辖权的可能,一些学者也在讨论如何建立公司法的域外法庭,以节省裁判成本,[20]但这些扩张仍然主要停留在母子公司关系之中,而且并未对独立的、不存在“国家联系”的外国公司扩张其管辖权。如同法官ICJ 所言:公司股东不能与公司混为一谈。公司的概念和结构是建立在一个固定的区分基础之上——相互分离的公司实体和股东各有其不同的权利体系(each with a distinct set of rights),[21]内部事务主义仍是处理外国公司能力的主要学说。这是因为,“投资自由”是维系公司法独立存在的主旋律,“内部事务主义客观上便利了投资者自由选择公司设立地,进而选择适用对自己有利的公司法。对公司设立自由选择权的尊重创设了公司法的统一交易市场,在该市场内,公司法被当作一种商品进行交易,自然会推动和激发各国公司法律体系之间的竞争,并且最终有利于提高公司法的效率和提供更为有效和优质的公司法律。这对公司设立市场会产生积极效应,因为这促使各国立法机构优化自身的公司法,降低交易成本,最终受益的是投资者和政府。”[22]反之,若一国可以通过贸易制裁方式介入他国公司治理,则势必直接决定他国公司的行为能力,这无疑违反了公司能力适用法人属人法的一般规则,对公司设立自由以及公司法的全球竞争也会产生消极影响。

(三)公司治理文化的地方性

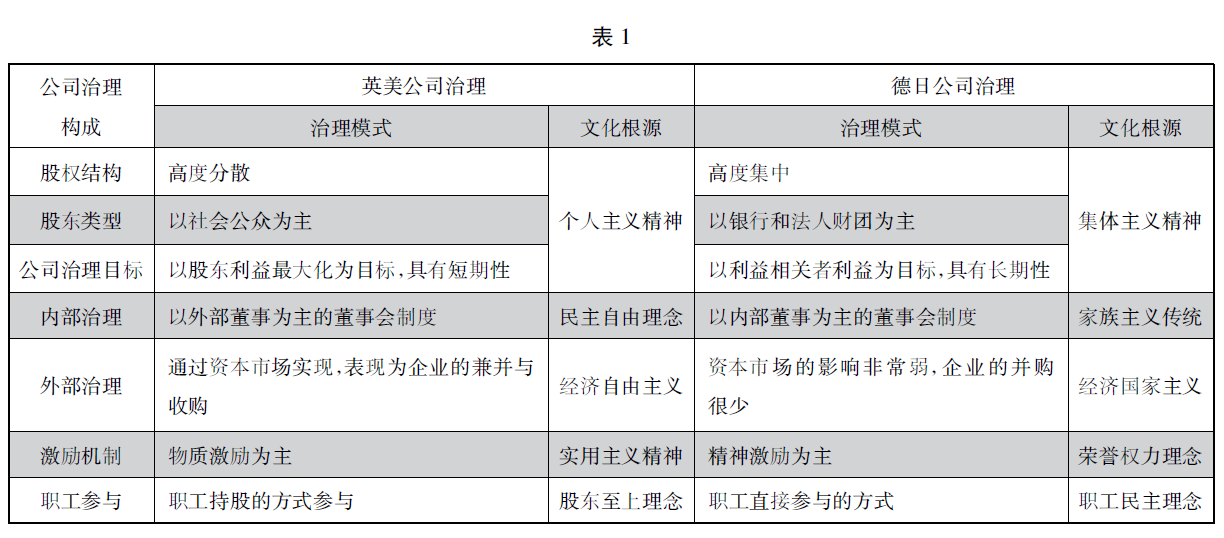

尊重公司治理系“国家主权”/“企业主权”的另一个十分重要原因,是公司治理文化的“地方性”。一些学者非常强调欧洲、美国和日本公司在公司治理、股权、资本市场以及商业文化方面的分野。[23]因为地域文化的差异,公司治理呈现出地方性特点。例如,普通法国家崇尚个人主义精神,东亚国家流行集体主义文化,这使不同区域的公司呈现出明显的治理上的差异性——公司治理无论如何趋同,其在现实生活中都无法消除此种“实践的差异性”。有学者以英美法和德日为代表的大陆法为例,将公司治理文化的差异性罗列如表1。[24]

如果不尊重企业主权强制推行公司治理的域外模式,则可能会提高公司治理的适应成本,形成法律规制和企业实践双重脱离的现象。公司治理的实践已经在不断证明,是文化在引导甚至左右公司治理的基本格局,而非相反。因此,若以强迫方式建构公司治理的模型,最终多会以失败而告终或付出巨大的制度变化成本。

(四)维持贸易法与组织法的区分

让公司治理成为企业主权事项,避免贸易管制不当介入公司治理过程,还有助于维持贸易法(交易行为法)与组织法的区分。贸易法与组织法的区分,符合商法上的外观法理,有助于维持商事交易的效率需求。若许可贸易管制措施可以深入企业组织内部,改造公司治理,则混淆了组织法与外部交易行为法区分的逻辑,无疑将降低商事交易效率。因此,在基本面上,将交易行为法与组织法适当区分,旨在实现商事交易的高效运行。商法只在极为特殊的情形下,才会让内部治理规则可直接影响外部交易行为的效力。[25]与此同时,让外部交易行为(包括管制行为)可直接影响到公司内部治理,也是极为特例的情形。通常,在有关金融法中,监管机构可以强迫金融公司股东转让其股权,以消除特定股东对公司治理的不当影响,但这种强迫是在主权国家内部运行,而且是极为特例之情形。因其系对私法主体财产权的直接剥夺,其合法性也一直受到质疑。例如,我国《证券投资基金法》规定,公募基金管理人存在违法违规等情形,证券监督管理机构可以责令更换董事、监事、高级管理人员或者限制其权利,或者责令有关股东转让股权或者限制有关股东行使股东权利。[26]此外,在证券法、银行法、保险法、期货交易法等领域也有类似规定。[27]

因此,公司治理事务遵循企业主权原则,是对国家主权的尊重,也是对企业设立自由的支持;是对投资人自我决定权的尊重,也是对公司治理作为地方性知识的尊重。维持公司治理作为企业主权事项,让贸易管制措施在公司治理体外循环,进而维持贸易法与组织法的区分,不仅是组织法长期演化的结果,也是商业实践竞争的产物。从此种意义而言,公司治理模式的选择,属于一国主权范围的事项,也是企业自由选择的领域,违反这一逻辑以贸易管制措施介入公司治理,混淆了贸易法与组织法的演化路径。

五、中兴通讯案:建立了“贸易管制压迫公司治理”的极坏样本?

长期以来,贸易法和组织法一直在各自的领地里遵循自己的逻辑演绎发展。然而,在中兴通讯案中,美国通过贸易管制措施压迫他国企业改变公司治理构成,甚至以所谓“和解协议”的方式,直接介入他国公司治理人员的选择,从根本上破坏了公司治理作为“国家主权”/“企业主权”事项的惯习。此种不断扩张的贸易报复主义措施形成了以贸易管制压迫公司治理的极坏样本。全球化经济是为了让所有参与其间的国家能分享全球化的利益,绝不是将全球化作为某些国家/利益集团实现其经济霸权的工具。反思全球化本身的弊病,让公司治理演进回归其自我演绎的道路,也许才是自由企业制度最应当坚守的底线。

(一)病了的全球化

全球化已经在很大程度上步入误区——成为发达国家盘剥发展中国家的工具,而且已经成为今天人类社会的主要威胁。例如,曾有人认为,全球化是一个由一群公司高管在达沃斯世界经济论坛上密谋出来,再强加给全世界的东西。虽然我们生活在同一个世界,但富裕国家没能形成一种全球性的伦理视角,这一直以来都是一种严重的道德错误。长期而言,如今依然是这些国家所面临的安全威胁。[28]另外还有一些声音在不懈地、体系化、整体化反思全球化的必要性。例如,关于是否需要建立一种与近几年来存在的所有形式皆不相同的全球化经济,从而反思其必要性。在反对经济全球化的诸多常见的指责中,有四种指责居于核心地位:(1)经济全球化将对经济的考量置于环境、动物福利甚至是人权等关怀之前;(2)经济全球化侵蚀了国家主权;(3)经济全球化影响所有人,但由富裕国家构成的一个极小集团却主导着贸易谈判,促成的贸易协议都对它们有利;(4)经济全球化助长了不平等,或者(更严重的指责是)它让富有者更富,最穷的人比想象的更穷。[29]如果经济全球化的结果是损害了环境、侵害了国家主权、损害了企业自由,甚至不断形成新的不平等,那我们就应当反思全球化的合理性。当美国以各种方式压迫中兴通讯就范,甚至从根本上破坏了公司治理的自治逻辑时,我们如果只是停留在批评中兴通讯在交易法方面“不讲诚信”的层面,而对中兴通讯案在组织法方面的巨大破坏力——损害企业自治与国家自主——视而不见,我们就未能发现中兴通讯案对公司治理正当的跨国界演化路径的伤害,就不能认识到“病了的全球化”是如何扭曲组织法的基本构造。

因此,虽然封闭的时代已经过去——当不同地区的人民过着一种各自分离的生活时,某个国家的人可能觉得,除了不干涉之外,他们对其他国家的人民不负任何责任,这可以理解,但这样的时代早已经过去了。[30]可是,在我们承担全球化责任的同时,还要预防个别国家利用全球化进行“新的殖民强制”。随着越来越多的议题需要全球性的解决方案,任何国家能够独立决定其未来的可能程度已经减小了。因此,我们需要强化全球决策的机制,并使这些机制对其影响到的人民更具回应性。[31]

(二)美国的做法实质扩张了公司法的域外效力

全球化似乎使一国法律越来越具有域外效力,现在“国家也越来越表现出在其国土之外单方行使司法权。最近在许多发达国家,海外反腐败法的执行就是一个十分鲜明的例子”。[32]美国对中兴通讯案的处理,从其实质意义上而言,也相当于扩张了美国单方赋予其公司法规范以域外效力。为此,需要讨论公司法是否应当具有域外效力。在公司法的域外管辖方面,存在“限制主义”和“宽容主义”两种处理模型(“restrictive” and the“permissive” models)。[33]按照Ryngaert 的观点,管辖权限制主义的方法是建立在国际习惯法基础之上,[34]它要求国家在宣称管辖权时,应存在一些诸如领土(territoriality)、人格(personality)、保护(protection)或普遍性(universality)的联系以证明管辖之合理。领土和国籍原因是被认知到的强化反腐败法案(Bribery Act)管辖能力的最普遍的形式。一旦国家根据保护或安全原则(protectiveor security principle)、普遍或有效原则(universality or an“effects” doctrine)诉诸立法行动,则国家的管辖能力(The jurisdictional competence of the state)就变得更加复杂,在那些场合管辖能力极为有限。[35]宽容的管辖权方法实际上是通过“举证责任倒置”以支持更广泛的国家管辖权。[36]这种管辖权方法是在Lotus案中提出来的,即如果远离那些一般性的禁止生效从而使国家不能扩张其法律适用,也不能扩张其法院对领土之外的人、财产和行为的管辖,然后赋予其广泛的只在特定案件中被强制性规范(prohibitiverules)限制的自由裁量权;如同在其他案件中看到的一样,每一个国家只保留采纳最好和最适合原则的自由(remains free to adopt the principles which it regards as best and most suitable),所有能被国家需要的只是不超越国际法对其管辖权施加的限制。在这些限制范围内,行使管辖权属于国家主权。[37]按照Lotus案提出的宽容主义方法,国家司法管辖权几乎没有什么限制,但这在其后有所回收。如同学者所言,国际法在目前状况下,确实并未为国家设定强硬、明确的界定其管辖权的规则,而是在相关案件中给国家留下广泛的自由裁量权。然而,国际法确实假定在任何给定的案件中,该自由裁量权存在限制;使任何国家在扩张其司法管辖权时,承担一定程度的容忍义务,避免管辖过度,损及另一更适合行使管辖权的国家。[38]

由于登记地主义原则的存在,各国大多仅允许外国公司在进行“本地化”——设立子公司或分支机构之后,方认许其在本国从事持续营业的活动能力,也即将外国公司变成本国注册的实体,才允许其在本国领域从事持续营业的交易活动。此时,对外国公司的管理,实际上已经转化为对本国实体的管理。在涉及公司法的域外效力时,多数国家仍在讨论本国法如何管辖本国公司设立在外国的子公司,或者如何使本国公司对设立在外国的子公司的错误和行为负责的问题,很少国家法律直接规范在本国无分支机构的外国公司——除非该国公司在本地发生直接/持续的营业行为。一些国家(地区)基于开放政策的需要,直接认可此种不设立实体的营业行为的效力,事实上相当于扩张了外国公司注册行为的效力范围。例如,《香港公司条例》认可非香港公司在当地的营业效力,但这是对外国公司注册行为的正面认可,而非否定性限制或者制裁/打击。可见,即便在主张域外效力的场合,公司法的域外效力也是被限制的,不若与融资/财产直接相关的证券法/破产法域外效力那般普遍,一些国家基于吸引外国投资者的需要,也只是从肯定方面扩张外国公司注册的效力,很少从否定/打击方面扩张公司法的域外效力。美国在中兴通讯案中,直接压迫外国公司改变其公司治理,显然在实质上创新/扩张了美国公司法域外效力的空间范围。

(三)美国的做法违反了比例原则

美国商务部以压迫协议的方式迫使中兴通讯在不自愿的基础上改组其内部的公司治理,甚至不得不接受“美方满意”的高管,采用“美方满意”的治理机制和治理方式。此种贸易管制权的运用,明显超越了行政权力行使的比例原则,对营业自由、他国主权以及企业主权都构成了伤害。比例原则是一种利益平衡的理性工具,也是一个复杂的原则系统,由诸多子项原则构成。比例原则要求规制者对于基本权利的目的追求应与限制基本权利的手段相均衡。[39]按照比例原则,行政管制措施的运用应符合“目的正当”的前提,满足“适当性”“必要性”及“均衡原则”要求。所谓目的正当,是指所采取的贸易管制手段/措施其追求的目的不能违反法律规定。为此,需要审查特定的贸易管制是否旨在实现非正常竞争的目的,或者是否旨在实现政治报复及其他非法律许可/有碍贸易公平的目的。所谓适当性原则,又称“妥当性原则”,是指贸易管制的手段应当与其意图实现的目的相匹配,能够/有利于促进管制者所欲追求的合法目的之实现,应当“罚当其过”,不能“罚过其罪”。所谓必要性原则,又称“最小损害原则”,是指贸易管制机关所采取的措施是必要的,规制者应当怀有宽容/仁慈之心,不能采取过激的方式处理问题,应当采取对当事人利益损害最小的方式实现管制目的,若存在损害更小的替代措施,管制者要优先采用该损害更小的替代制裁措施。这是因为,商业领域的规制通常不是为了惩罚,而是为了促成他人改正错误,其背后潜藏的法理是:权利/权力的行使应受到羁绊,不能损害他人合法利益。所谓均衡性原则,是指贸易管制措施要兼顾公共利益的平衡,管制者所采用的制裁手段及其所促进的公共利益不能比因此产生的公益损害更多。[40]

以比例原则检验,美国商务部的做法超越了贸易法的领域,直接介入他国公司治理,显然超越了权限。试想一下,若被罚公司从此选择停止与规制机关所在国从事贸易,转而与其他国家从事交易,或者被罚公司在规制国的交易规模在其交易总量中并不占优,但仍需维持规制国改变其公司治理的处罚,这显然是极度荒谬且不合逻辑的。

(四)让公司治理回归自我演绎的道路

公司治理是企业主权事务,公司治理应当适用法人属人法,一国无权在采取贸易管制措施时干涉其他国家的公司治理。因此,对中兴通讯案的反思不能停留在交易法的层面,当全世界(包括诸多中国民众)都在为美国制裁不诚信的中兴通讯而狂欢时,我们必须清醒地意识到——关于公司治理跨界发展的自治道路被严重扭曲了,美国在中兴通讯案中制造了一个不当干预公司治理的极坏样本。如果美国的贸易管制措施逻辑可行,则中国是否可以强迫/压迫所有在中国存在贸易违规行为的美国公司都必须改变其公司治理,在其公司内部设立中共党委这一治理结构,并可以强制指派其党委的组成人员、设计其党委组织的权限? 如此干预,实际上是将公司视为中国的政治性机构予以对待,美国公司显然难以接受。

公司在人类社会存在近三百年来,其对人类经济的发展作出了巨大贡献,而其中,尊重股东主权和企业自治则是公司以及公司治理、公司法发展的主要逻辑。贸易法有其自身的发展道路,以强制/强力干预公司治理的方式推动贸易法的发展,实行贸易管制措施,是代价高昂、得不偿失的变态选择。对于标榜自由企业主义的美国,对于商人出身的特朗普而言,推行这样的贸易管制措施,无疑是非理性的且难以持续。

六、结论

中美贸易战还在继续,将来还可能以其他形式发展。美国以国内法的方式推行各种经济制裁,严重影响了自由贸易,而且其广泛存在、越来越多的以“长臂管辖”为中心的国内法实践,会逐渐产生不公平的国际法效果。中兴通讯案所演绎出来的透过贸易管制措施压迫一国公司改变其治理形态,完全混淆了贸易法与组织法的发展逻辑。长期以来,贸易法的管制措施一直在商事组织的“体外设计”,主要是针对产品及交易本身(如交易结算、成本、资格的管制)进行,贸易管制一般并不针对商事组织的内部治理,个别的资格管制措施虽然涉及对交易主体的惩罚,但也只是采取赋予或剥夺主体特许经营资格的方式进行,并不试图去改造公司内部的治理结构。如此结构的主要原因是试图维持组织法和交易法的差别,避免使交易法臂膀过长,影响到组织法的内部构造。由此,贸易法的管制措施在相当长的时间内都是在尊重公司治理独立发展的基础上演进的。贸易管制并不试图切入公司组织内部的治理,这是对企业主权和投资自由的尊重,也是国家法区分贸易和投资设计制度结构的当然结果。中兴通讯案让贸易管制措施变相/直接介入了公司治理,将会成为一个破坏公司治理自我演绎路径的“极坏的样本”。在公司治理跨国界发展过程中,事实上支持政治强权的逻辑,这对公司治理、企业自治乃至自由经济、全球一体化都是极坏的选择。

注释

[1] 参见《中兴事件最全分析:中国软肋被击中,国产芯片现状几何》,资料来源:

https://blog.csdn.net/McIl9G4065Q/article/details/79991013;访问时间:2019年11 月6 日。

[2] 无论是国内还是国外,对中兴通讯因不诚信而受罚,都存在诸多支持的声音。对此,可以参见金融监管研究院外汇部:《中兴通讯被美国全面封杀留下的五大血泪教训》,

资料来源:http://tech.qq.com/a/20180418/010321.htm;访问时间:2019 年11 月10 日;《中兴为何被美全面封杀真相比罚单更沉重的反思》,

资料来源:http://www.xixik.com/content/8b28fb93c1eab358;访问时间:2019 年11 月10 日;张亚军:《中兴通讯遭遇美国两次贸易制裁的原因及提供的重要启示》,《对外经贸实务》,2018 年第7 期;范勇:《“中兴事件”为中国企业合规管理带来的启示》,《质量与认证》,2018 年第8 期。

[3] 参见[美]加利·克莱德·霍夫鲍尔,杰弗里·J·斯科特,金伯莉·安·艾略特,芭芭拉·奥格:《反思经济制裁》,杜涛译,上海:上海人民出版社,2011 年版,第4 页。

[4][5][6][7]参见[澳]彼得·辛格:《如何看待全球化——写给每一个关心世界的人》,沈沉译,北京:北京联合出版公司,2017年版,第5页,第6页,第43页,第49页。

[8] 参见谢丽容:《美国缘何制裁中兴:被指采购美产品然后转给伊朗》,资料来源:

http://tech. sina. com. cn/t/2016-03-31/doc-ifxqxcnr5036856. shtml;访问时间:2019 年11 月15 日。

[9] Marco Becht,“ Comply or Just Explain”,20th Anniversary of the UK Corporate Governance Code Financial Reporting Council,

https://www.frc.org.uk/getattachment/06870154-78a0-44f5-a1c5-48b42f860049/ FRC-Essays_Comply-or-Explain.pdf.

[10] Hana Horak,Nada Bodiroga-Vukobrat,EU Member States’ Experiences with the Comply or Explain Principle in CorporateGovernance,7 Croatian Y. B. Eur. L. & Pol’y 179(2011).

[11] See Dabid J. Genber,“Beyond Balancing:International Law Restraints on the Reach of International Law”,10 YALE J.INT’L L. 185,192-202(1984);David J. Geber,“ Prescriptive Authority:Gobal Markets as a Challenge to National RegulatorySystems”,27 HOUS. J. INT’L L(2004). Quoted from Alexander Layton and Angharad M. Parry,“ Extraterritorial Jurisdiction-European Responses”,26 HOUS. J. INT’L L 310(2004).

[12] Henry Hansmann Reinier Kraakman,“What is Corporate Law?”,Yale Law School Center for Law,Economics and PublicPolicy Research Paper No. 300,downloaded from:Social Science Research Network Electronic Paper Collection at:http://ssrn.com/abstract="568623.

[13] 参见于喜富:《法人属人法的确定及其适用范围——〈涉外民事关系法律适用法〉第14 条的理解与适用》,《山东法官培训学院学报(山东审判)》,2011 年第4 期。

[14] 参见邢钢:《公司属人法的确定:真实本座主义的未来》,《法学研究》,2018年第1期。关于法人属人法的实证问题分析,可以参见张永明:《我国法人属人法司法实践的实证研究》,吉林大学2019年硕士学位论文。

[15] Barcelona Traction,Light and Power Company,Limited( Belgium v Spain),Second Phase,ICJ Reports 1970 3,42;Ahmadou Sadio Diallo(Guinea v Democratic Republic of the Congo),Preliminary Objections,Judgment of 24 May 2007,31. Quoted from Ryan J. Turner,“Extraterritorial Company Law-Asserting Jurisdiction Over the Foreign Subsidiaries of an English Company”,

https://rjturner.org/2016/10/20/extraterritorial-company-law-asserting-jurisdiction-over-the-foreign-subsidiaries-ofan-english-company/ .

[16] Ryan J. Turner,“Extraterritorial Company Law-Asserting Jurisdiction Over the Foreign Subsidiaries of an English Company”,

https://rjturner.org/2016/10/20/extraterritorial-company-law-asserting-jurisdiction-over-the-foreign-subsidiaries-ofan-english-company/.

[17] Robert B Thompson, “ United States Jurisdiction Over Foreign Subsidiaries: Corporate and International Law Aspects”(1983) 15 Law & Policy International Business 319,361,364-5. Quoted from Ryan J. Turner,“Extraterritorial Company Law-Asserting Jurisdiction Over the Foreign Subsidiaries of an English Company”,

https://rjturner.org/2016/10/20/extraterritorialcompany-law-asserting-jurisdiction-over-the-foreign-subsidiaries-of-an-english-company/ .

[18] Ryan J. Turner,“Extraterritorial Company Law-Asserting Jurisdiction Over the Foreign Subsidiaries of an English Company”,https://rjturner.org/2016/10/20/extraterritorial-company-law-asserting-jurisdiction-over-the-foreign-subsidiaries-ofan-english-company/.

[19] 原文为:“Each provision of this Act applies according to its tenor to:(a) natural persons whether:(i) resident in this jurisdictionor not;and(ii) resident in Australia or not;and(iii) Australian citizens or not;and(b) all bodies corporate and unincorporatedbodies whether:(i) formed or carrying on business in this jurisdiction or not;and(ii) formed or carrying on business inAustralia or not. ”,See The predecessor to s 5 was s 110D of the Corporations Law. Quoted from Ryan J. Turner,“ExtraterritorialCompany Law-Asserting Jurisdiction Over the Foreign Subsidiaries of an English Company”,https://rjturner. org/2016/10/20/extraterritorial-company-law-asserting-jurisdiction-over-the-foreign-subsidiaries-of-an-english-company/.

[20] Hansmann,Henry B. ,“Extraterritorial Courts for Corporate Law”(2005). Faculty Scholarship Series. Paper 3. http://digitalcommons.law. yale. edu/ fss_papers/3.

[21] Barcelona Traction,Light and Power Company,Limited(Belgium v Spain),Second Phase,ICJ Reports 1970 3,41. Quoted from Ryan J. Turner,“ Extraterritorial Company Law-Asserting Jurisdiction Over the Foreign Subsidiaries of an English Company”,https://rjturner.org/2016/10/20/extraterritorial-company-law-asserting-jurisdiction-over-the-foreign-subsidiaries-ofan-english-company/.

[22] 参见邢钢:《公司属人法的确定:真实本座主义的未来》,《法学研究》,2018年第1期。

[23] 相关文献可以参见Ronald J. Gilson and Mark J. Roe,“Understanding the Japanese Keiretsu: Overlaps Between Corporation Governance and Industrial Organization”,102 Yale Law Journal 871(1993);Mark J. Roe,“Some Differences in Corporation Structure in Germany,Japan,and the United States”,102 Yale Law Journal 1927(1993);Bernard S. Black and John C. Coffee,“Hail Britannia? Institutional Investor Behavior Under Limited Regulation”,92 Michigan Law Review 1997(1994);Klaus J. Hoptand Eddy Wymeersch eds. ,Comparative Corporate Governance:Essays and Materials(1997);and Mark J. Roe,Political Determinants of Corporate Governance(2003).

[24] 参见孙光焰等:《公司治理的非正式制度依赖与变迁研究》,北京:中国社会科学出版社,2017年版,第126 页。

[25] 例如,违反《公司法》第16 条关于公司对外担保决策程序等特殊治理规则,可能影响到外部交易行为的效力。尽管对此仍然存在争议,但最高人民法院有关司法解释的倾向已经相对确定了此种立场,这也是维护公司内部治理中的公共政策规则所必须的。

[26] 参见《证券投资基金法》第24 条。

[27] 参见《证券法》第150 条、《银行业监督管理法》第37 条、《保险公司股权管理办法》第82 条、《期货交易管理条例》第55 条。

[28][29][30][31]参见[澳]彼得·辛格:《如何看待全球化———写给每一个关心世界的人》,沈沉译,北京:北京联合出版公司,2017 年版,第15 页,第79 页,第231 页,第232 页。

[32] Ryan J. Turner,“Extraterritorial Company Law-Asserting Jurisdiction Over the Foreign Subsidiaries of an English Company”,https://rjturner.org/2016/10/ 20/extraterritorial-company-law-asserting-jurisdiction-over-the-foreign-subsidiaries-ofan-english-company/.

[33] Ryan J. Turner,“Extraterritorial Company Law-Asserting Jurisdiction Over the Foreign Subsidiaries of an English Company”,

https://rjturner. org/2016/10/20/ extraterritorial-company-law-asserting-jurisdiction-over-the-foreign-subsidiaries-ofan-english-company/ .

[34][36] Cedric Ryngaert,Jurisdiction in International Law(2nd edn,OUP 2015) ch 2. Quoted from Ryan J. Turner,

“Extraterritorial Company Law-Asserting Jurisdiction Over the Foreign Subsidiaries of an English Company”,https://rjturner. org/2016/10/20/ extraterritorial-company-law-asserting-jurisdiction-over-the-foreign-subsidiaries-of-an-english-company/ .

[35] Ryan J. Turner,“Extraterritorial Company Law-Asserting Jurisdiction Over the Foreign Subsidiaries of an English Company”,

https://rjturner. org/2016/10/20/ extraterritorial-company-law-asserting-jurisdiction-over-the-foreign-subsidiaries-ofan-english-company/ .

[37] SS Lotus(France v Turkey),PCIJ Reports,Series A,No 10,18-19(1927). Quoted from Ryan J. Turner,“Extraterritorial Company Law-Asserting Jurisdiction Over the Foreign Subsidiaries of an English Company”,https:// rjturner. org/2016/10/20/extraterritorial-company-law-asserting-jurisdiction-over-the-foreign-subsidiaries-of-an-english-company/.

[38] Barcelona Traction,Light and Power Company,Limited(Belgium v Spain),Second Phase,ICJ Reports 1970 3,105. Quoted from Ryan J. Turner,“ Extraterritorial Company Law-Asserting Jurisdiction Over the Foreign Subsidiaries of an English Company”,

https://rjturner. org/2016/10/20/ extraterritorial-company-law-asserting-jurisdiction-over-the-foreign-subsidiaries-ofan-english-company/.

[39] 参见郑晓剑:《比例原则在民法上的适用及展开》,《中国法学》,2016 年第2 期。

[40] 关于比例原则的具体构成,还可参见刘权:《目的正当性与比例原则的重构》,《中国法学》,2014 年第4 期。